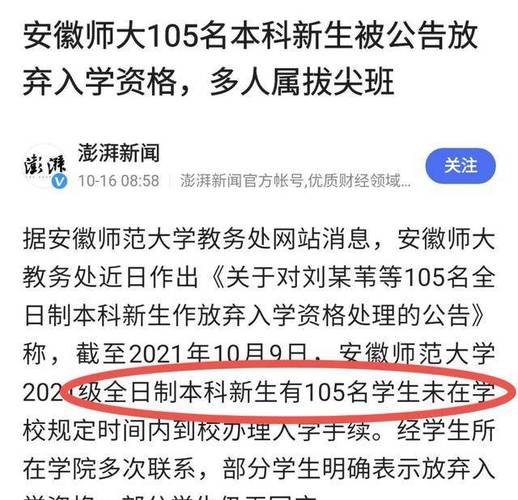

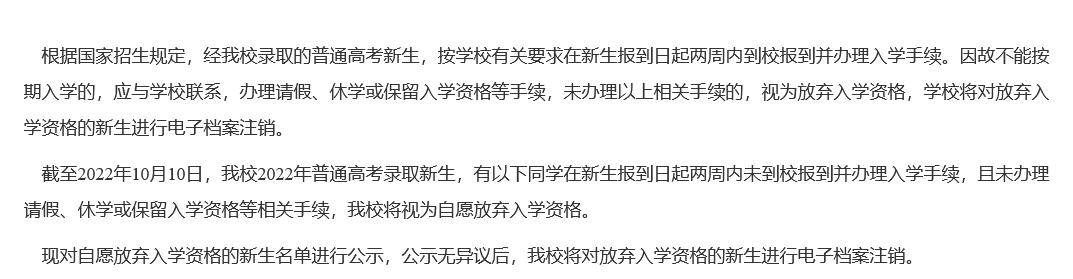

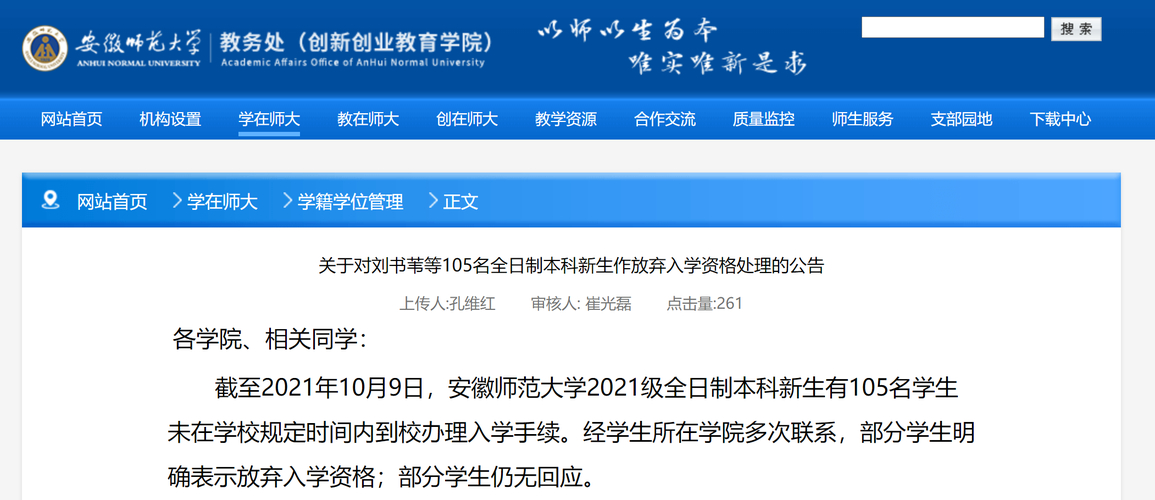

光明網評論員指出,據最新報道,安徽師范大學教務處近期公布了一則公告,內容涉及105名全日制本科新生因未在規定期限內完成入學手續,已被取消入學資格。公告顯示,截止到2021年10月9日,這105名新生未能按時到校辦理入學相關事宜,根據國家相關政策和學校的規定,他們已被認定為放棄入學資格。

對此處理引發的爭議似乎在所難免。近年來,每當有考生被大學錄取卻選擇放棄入學資格,總會激起各種不同的觀點。鑒于大學錄取名額總體上仍屬緊俏資源,一個考生被錄取卻放棄入學,無疑會對相關學校及其招生計劃產生沖擊,同時也必然會對學校的工作秩序產生不良影響。

然而,隨著大學招生名額稀缺性的減弱,以及自主招生學校范圍的拓寬,招生計劃的固定性也就不再那么堅不可摧,而大學錄取所附帶的考生必須就讀的約束力也相應地減弱。實際上,即便在資源緊張的情況下,考生的報考意愿與大學的錄取結果,也不一定代表考生與大學之間形成了某種承諾關系。考生的考試成績反映了其學習能力的水平;至于能否被大學錄取,則是高校對考生高考分數及報考意愿所作出的一種確認。考生與學校之間能否建立起聯系,關鍵在于考生的志愿選擇與學校的認可程度。

考生的志愿,實則反映了他們的個人抉擇。這種選擇并非無拘無束,而是受到一定條件和限制的約束。其中,對考生選擇產生最直接影響的因素,便是他們的高考分數。只要成績達到認可標準,考生在志愿填報上便擁有多種可能性。在社會結構中,高等教育被視為社會階層流動的關鍵途徑,考生的多種選擇在高考成績的限制下,往往表現為在志愿填報時采取“退而求其次”的策略,而整體來看,高等教育作為最佳社會流動渠道的地位依然穩固,導致幾乎所有考生都能順利入學。

然而網校哪個好,正是在這一層面,眾多考生在獲得大學錄取通知后卻選擇放棄入學安徽理工大學教務管理系統,這或許表明,對于部分人來說,大學作為社會階層流動的最佳途徑已不再是最優選擇。或許這也反映出社會流動途徑的多元化以及不同途徑間差異的縮小。“不再是最優”抑或“差異縮小”,這些都僅是對事實的陳述,而非對價值進行評判,更不是對其產生及演變原因的深入分析。不管怎樣安徽理工大學教務管理系統,既然考生放棄進入大學既不違反法律,也不算是不道德的行為,僅僅是在堅守個人志向后做出的一個決定,或者僅僅給錄取他們的學校帶來了一點點麻煩。那么,我們不妨對這些選擇放棄大學入學資格的年輕人持寬容態度,讓他們親自去感受放棄與堅持、喜悅與遺憾之間的復雜人生體驗。

在現今全球范圍內,大多數國家的高校招生過程均體現了考生與招生院校之間的相互選擇機制,考生同時報考多所院校已成為一種普遍現象。伴隨著我國高校自主招生制度的不斷完善,考生放棄特定高校的入學資格也將逐漸成為一種常見趨勢。

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷