閱讀提示

在采訪過程中,記者注意到,考研與否、求職與否,已成為一場關于性價比的較量,眾多畢業生更傾向于探索多樣化的職業路徑。

近期,2025年度的全國碩士研究生入學考試已經結束,根據教育部門公布的數據網校哪個好,今年的報考人數達到了388萬。

近期,記者在采訪過程中觀察到,面對考研或是就業,學生們陷入了一場關于成本效益的較量,眾多畢業生傾向于探索更為豐富的職業路徑。

理性評估性價比

今年即將從西安文理學院會計專業畢業的學生吳熙(化名),并未選擇繼續深造讀研,他正忙于備考公務員考試,同時也在積極投遞簡歷,尋找工作機會。

吳熙坦言,她的學習水平一般,外語成績尤為不佳。她內心充滿矛盾,長時間在糾結與掙扎中度過,最終下定決心放棄了考研。她曾積極備考國家公務員考試,對筆試部分信心滿滿。目前,她正同時進行著求職簡歷的投遞和國考面試的準備工作。

吳熙的放棄考研行為在她所在的學校并非孤例。她透露,她們班級準備參加研究生入學考試的學生數量較上一屆明顯減少,眾多同學不愿盲目跟風。在她所在的六人寢室中,就有三人選擇了放棄考研。特別是對于那些對考取名校缺乏信心的同學,他們在備考一段時間后,最終還是選擇了放棄。

天津一所師范類大學的高年級學生趙悅(化名)在大學四年級伊始毅然決然地放棄了考研的打算。她立志于成為一名中學教師,在此之前,通過研究往屆生的就業狀況,她發現研究生學歷已經成為眾多重點中學招聘的必備條件,于是從大三開始便有了考研的打算。到了2024年的年末招聘季,她發現陜西省的許多中學都推出了專門面向本科生的職位,于是她迅速把握住了這個良機,提交了個人簡歷,現在正積極地為面試做著充分的準備。

趙悅向記者透露,目前眾多學子選擇放棄考研中國傳媒大學本科招生網,這既是出于無奈,也反映出他們日趨理性的態度。“尤其是跨專業以及報考知名大學的研究生,這類考試需要提前做好準備,并具備堅定的意志。若不考慮自身條件盲目跟風報考,往往只會浪費寶貴的時間。”趙悅如此表示。

在北京某所知名“雙一流”高校的招聘會上,求職者王曉(化名)向記者透露,他觀察到許多企業在招聘過程中傾向于選擇期望月薪較低的本科生。此外,對于畢業生來說,許多公司提供的工資漲幅與研究生教育所需投入的眾多成本相比,性價比并不高。

讀研不是就業“避風港”

在采訪過程中,記者觀察到眾多高等院校將研究生的學習年限由原先的兩年延長至三年,這一變化迫使畢業生們開始重新審視教育的投資回報比。

陳志文,中國教育發展戰略學會的學術委員會委員,他指出,越來越多的學生開始認識到,單純追求高學歷并不能確保就業無憂。“不少學生把考研當作就業的‘避風港’,實則并未真正致力于專業學習,然而等到研究生畢業時,他們發現就業市場依舊嚴峻,甚至不如當初不讀研究生。”

劉歡,中國石油大學(北京)自動化系的一名大四學生,在接受記者采訪時提到,投入三年時間攻讀碩士學位,與本科畢業后積累工作經驗相比,并不見得更具優勢。研究生畢業后,同樣可能遭遇就業挑戰,尤其是當部分雇主強調“第一學歷”時,這種顧慮愈發明顯。因此,許多原本計劃繼續深造的學生轉而選擇直接步入職場,以避免潛在的就業風險。

企業和單位在選拔畢業生時的評價維度日趨多元。

北京某互聯網企業的人力資源負責人向記者透露,當前在招聘過程中,畢業生所擁有的實習與社會實踐經歷被放在首位,緊隨其后的是專業與職位之間的匹配度。至于畢業于知名院校或擁有高學歷,這些條件在我們公司的選拔標準中并不占據首位。研究生往往對職業發展抱有更高的期望,因此其流動性可能會相對較大。而一般院校的本科畢業生已足以滿足我們公司的用人需求。

記者發現,經濟負擔同樣是考生在考試選擇時需考慮的關鍵因素之一。伴隨著專業型碩士招生規模的不斷擴張,這類碩士項目的學費普遍偏高,并且缺乏相應的補貼。

部分高校已著手延長研究生學制,此舉無疑提升了攻讀研究生的經濟負擔。而且,目前不少高校不再為專業型碩士提供住宿服務。在一二線城市,學生每年的租房費用可能突破兩萬元大關。面對這樣的經濟壓力,一些學生經過深思熟慮,最終決定放棄考研。

“卷”學歷不如“卷”技能

劉歡向記者透露,越來越多的大學生開始意識到,相較于學歷的“卷”,技能的“卷”更為關鍵。在當前一些城市的重點產業人才緊缺名單中,本科生的空缺甚至超過了研究生。他表示,自己會根據實際工作需求來決定是否繼續深造讀研,但無論如何,保持持續學習的態度,不斷調整自己以適應就業市場的變化,這一點至關重要。

杜迪老師中國傳媒大學本科招生網,中國傳媒大學就業創業指導中心的教師,建議廣大學生在求職時務必腳踏實地,不應盲目追求薪資高或地理位置優越的工作,這樣的想法并不切實際,反而可能導致個人焦慮感加劇。他強調,在本科學習期間,學生應認真制定就業求職計劃,尤其是對實習環節要給予高度重視,明確自己的職業發展方向以及適合從事的工作領域。

陳忠云教授,中國政法大學的知名學者,提出在當前就業形勢嚴峻、研究生教育性價比有所下降的背景下,大學生應當確立“就業優先,擇業其次”的就業觀。他們不應在就業地域、單位性質、專業匹配等方面給自己設定過多的限制,這樣做有助于拓寬就業的選擇范圍和增加就業機會。此外,大學生還需正視當前的就業環境,同時也要關注那些涌現出的眾多新型就業崗位。需主動拓展就業途徑,破解陳舊職業界限,挖掘新型產業及彈性工作模式。

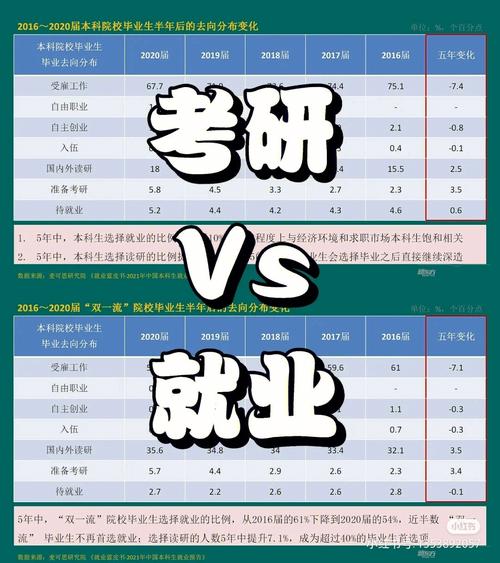

同濟大學教育評估研究中心的負責人樊秀娣指出,考研人數的波動實際上反映了教育領域的積極變化,這顯示出越來越多的學生趨于理性。她預測,將來會有更多的人選擇“按需讀研”,即他們不會在本科畢業后立即繼續深造,而是先投身工作,待個人職業規劃明確后再考慮攻讀研究生學位。樊秀娣指出,這將促使我國高校加速推進研究生教育改革步伐,對研究生教育的課程體系及培養方式進行調整,以確保其更貼合社會發展的實際需求以及個人的成長需求。

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷