免費試聽

免費試聽

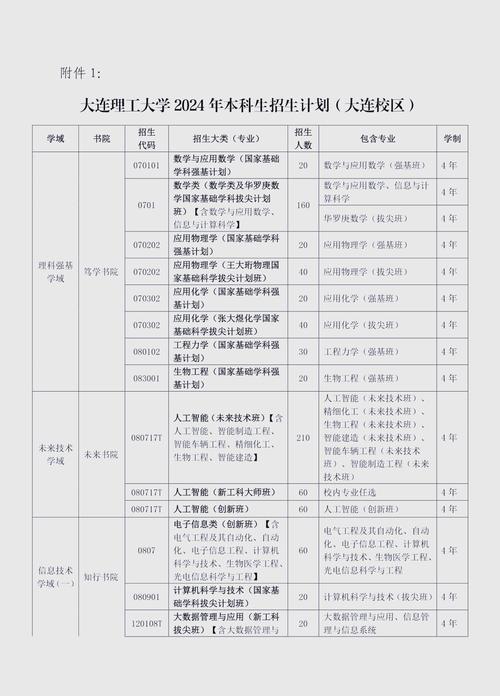

2025年5月31日 來源:大連理工大學

六個頂尖班型矩陣:

直通國家戰略,直觸全球前沿

大師班課程:以國際頂尖高校為標準,依托我校具備國際水準的卓越教學與科研團隊,致力于培育在基礎學科、新興學科以及交叉學科領域的杰出學術精英。招生方式包括高考直接錄取和校內二次選拔,學生可自由選擇全校范圍內的專業重慶大學自主招生,實行小班教學和定制化培養模式。院士或國家級高層次人才將親自擔任導師,提供一對一的悉心指導;學生可早期加入科研課題組;符合條件的學生均有權選擇在本校或其他院校繼續攻讀研究生學位。

面向人工智能的嶄新時代,我們致力于在化工、生物、制造、建造以及車輛等新興的交叉學科和未來產業領域,培育引領未來產業發展的杰出人才,并引導技術領域的高端人才。我們采用長期培養模式,在學生分流時,根據個人興趣自由選擇專業,確保各專業名額均衡分配。符合條件的同學,可選擇在本校或校外繼續攻讀研究生學位。

國家拔尖計劃2.0基地涉及數學、物理、化學、力學、計算機等五個專業領域,并設立了專門的基礎科學領域拔尖班;此外,針對儲能科學與工程、智能分子工程、環境工程、生物工程、船舶與海洋工程、材料科學、大數據管理與應用、智能建造等八個與國家重大戰略需求緊密相關的學科專業,基地還特別設立了“新工科拔尖班”。依托學校在雙一流學科領域的優勢以及國家及省部級重點實驗室的豐富資源,自本科一年級起即配備博士生導師,實施“一對一”的學業與科研輔導,通過長期的人才培養機制,致力于為國家培育基礎學科領域的戰略科學家和滿足國家科技創新及重大戰略需求的高級工程技術人才。一些優秀班級實行高考直接錄取加上校內復試的選拔機制,通過長期的培養計劃,符合條件的學生可以選擇在本校或者其他學校繼續攻讀研究生學位。

強基班項目是國家針對基礎學科實施的一項強基計劃,該計劃包括數學領域(涉及數學與應用數學、信息與計算科學等)、物理、化學、力學、生物學等六個專業;從本科一年級起,學生將配備博士生導師,實行“一對一”的學業與科研輔導;通過長期的精英人才培養機制,旨在為國家培育基礎學科的戰略科學家儲備人才;同時,所有符合條件的學生都將接受校內本科至研究生的連貫培養。

創新班專注于工程技術核心領域,特設了人工智能、飛行器設計與工程、智能制造工程、能源與動力工程、電子信息、軟件工程以及工程力學等七個專業方向。招生采用高考直接錄取的方式,致力于培養能夠滿足國家重大戰略需求的高素質創新型人才。創新班級的學生在經過一段較長的培養周期后,當其成績達到規定標準的前50%時,他們可以選擇留在本校或者轉至其他學校繼續攻讀研究生學位。

2025年,學校積極推行“連理全球百強高校聯培計劃”,在部分學院開設了國際優學班。該班面向國家“拔尖計劃2.0”以及新工科拔尖班的學生進行選拔。若學生滿足全球百強高校的錄取標準和選拔要求,便有機會申請到境外與我校合作的全球排名前100的世界頂尖高校進行聯合培養。此外,學生還將獲得學校專項經費的定制化資助。聯培模式采用“3+1+X”或“3+2+X”,旨在全面培養具有國際視野的頂尖人才。

六類新設專業集群:

直面未來科技,AI賦能產業

2025年,我國將增設五個前沿領域的專業以及三個國際合作辦學項目,這些專業圍繞“智慧創新引領未來、助力國家戰略發展”這一核心理念,致力于打造一個跨學科、長周期的全新人才培養模式。此舉旨在為學生提供“尖端科技與產業變革相結合”的雙重發展機遇。

1.?智能分子工程:全球首個分子級“造物者”搖籃

全球首創,該體系將化學、人工智能與生物醫學相結合,標志著分子設計領域從依賴經驗向智能創新的重大轉變。借助大連理工大學國家重點實驗室的豐富資源,我們致力于分子結構的創新與智能化設計,重視新物質在功能、設計及制造方面的智能化發展。我們實行長期且靈活的培養模式,并由院士等高級專家進行“一對一”輔導,旨在培育在高性能原材料、高端元器件、高精度傳感器和高靈敏檢測器等前沿領域具有未來潛力的科學家。

2.?智能無人系統技術:大國重器的“智慧大腦”

構建“人工智能+機器人+自主控制系統”的完整產業鏈,涉及水下作業機器人、深海探索機器人、無人機編隊協同作業以及腦機接口等多個領域,這些領域均是國家科技創新和戰略發展的重要需求。該體系依托于國家級及省級各類教學與科研實驗室,致力于培養智能無人系統技術領域的優秀后備人才。

3.?未來機器人:人機共融時代的“工程帥才”

跨越機械、控制、生物醫學的壁壘,超越宏觀與微觀的界限,構建“建模、設計、制造、控制、應用”五位一體的教學體系,集中精力于智能康復機器人、微納操作機器人、工業協作機器人、特種作業機器人、群體智能機器人、認知交互機器人等六大前沿機器人產品領域,精確對接國家戰略需求與產業升級步伐,依靠由院士等高層次人才構成的高素質師資團隊,采用科技、教育、人才培養的融合模式,培育適應人工智能時代需求、實現人機和諧共生的未來科技人才。

4.?電子信息材料:芯片國產化的“破局者”

集中精力發展半導體、薄膜、功能陶瓷、磁性以及電子封裝等電子信息領域的關鍵技術,推行教育科研相結合、產業教育相融合的人才培養策略,攜手IT行業領軍企業共同打造產教融合平臺,致力于培育出能夠攻克芯片封裝、磁性存儲器等核心技術的領軍人物,并具備處理復雜系統問題和跨學科創新能力的杰出人才。

5.?臨床醫學:醫工融合的“新醫科領航者”

構建“醫學融合理科、工科與人工智能”的綜合性課程體系,設立醫工結合的前沿課程,使學生能夠研發微型納米手術機器人、可生物降解的醫療支架及其相關材料。同時,學校附屬的中心醫院與醫工交叉研究院展開緊密合作,共同推進學生的實習、實踐、實訓和科研活動,從而實現一體化的人才培養模式,致力于培養具有新型高水平的新醫科人才。

6.?國際合作專業:打造國際視野、“全球勝任力”的卓越人才

學校與歐美日4個國家聯合辦學培養12個理工科專業卓越人才。與美國加州大學歐文分校合作開設機械設計制造及其自動化專業;攜手英國萊斯特大學共同開展數理基礎科學、應用化學、過程裝備與控制工程、藥學以及環境生態工程等五個專業的教學;與日本立命館大學聯合舉辦軟件工程、數字媒體技術以及物聯網工程等三個專業的教育項目;此外,還與白俄羅斯國立大學合作進行數學與應用數學、應用物理學和工程力學等三個專業的教學研究。

六個培養革新:

打破學科邊界,學生任選專業

思政教育作為引領,秉承著“由黨創建、與國家共同進步”的紅色教育傳承,致力于培養德才兼備的人才,學校的辦學基礎深厚,創新精神鮮明。

學校設立了國家級重點的馬列學院和“三全育人”示范高校,開設了馬克思主義理論、知識產權、公共事業管理、廣播電視新聞學等優質文科專業;學校率先在國內引入MBA學位教育體系,依托管理科學與工程、工商管理這兩個國內頂尖A類學科(全國僅6所商學院擁有此類學科),支撐起大數據管理與應用、工商管理、信息管理與信息系統等一流本科專業,并且成為通過三大國際商學院認證及中國高質量MBA教育認證的高校之一,躋身于全球及國內頂級商學院認證的七所高校行列。

學域培育方面,以數學、物理、化學、生物、力學等學科知識作為基礎,構建了涵蓋不同學科領域、專業類別以及本科與研究生教育層次的九大領域。

九大學科領域涵蓋理科基礎、信息技術、物質創新、智能制造、智能建筑、能源資源、數字經濟、前沿技術以及人文社會科學。高考錄取的普通學生入學后,經過一到兩年的學科領域培訓,可以在該領域內自由選擇專業;在學科領域之間,實行“無門檻轉出、有條件轉入”的轉專業政策,符合條件的學生可以在不同學院間自由轉換專業,前三屆已經完成轉專業的年級,其成功率超過了80%。

書院教育:融合了中西的學院組織結構,開創了新的教育方法,成功設立了九所新穎的實體書院以及一所數字化的書院。

構建了“學科專業學院、學生社區書院與云端數字書院”三者融合、共同培養的新模式重慶大學自主招生,確保書院教育貫穿四年不間斷,全方位提升學生的學習力、思辨力、研究力、創造力和領導力等五個方面的綜合素質,助力學生全面發展與成才。

構建“主修領域與微專業相結合,輔修領域并行,雙學位領域拓展”的多維人才培養架構,旨在增強學生的專業核心技能、學科間的融合能力以及跨領域的整合能力。

微專業涵蓋人工智能、大數據、科技人文等多個領域,構建了“AI與工科融合”“AI與理科結合”“AI與管理整合”等多種微專業以及600多門微課程體系,致力于培育具備多種技能的頂尖人才;輔修專業著重于在主修專業的基礎上,系統地引入跨學科的課程體系與實踐環節,強化大學生創新創造的核心能力網校頭條,以培養具有一技之長和雙項能力的頂尖人才;雙學位專業則致力于通過兩個專業的深度融合與系統規劃,實現跨學科門類的學術交叉人才培養,旨在培育具備雙專業復合能力的頂尖人才。2025年,學校增設了數學、物理、化學以及經濟管理等多個領域的“基礎學科與人工智能”相結合的雙學位專業,共計六個。

數智賦能,我們致力于打造五個高水平的AI+化工、生物、制造、建造、車輛多模態實驗應用場景。同時,我們構建了興趣引導區、互動學習區和浸潤實踐區,以實現人工智能與實體產業深度融合的創新發展。

大連理工大學率先打造了“數智教學平臺”,并推出了AI“智能體”,同時建設了一系列數智化課程。學校全面推行AI教育,讓所有學生都修讀AI通識和信息基礎課程;各個專業通過AI賦能進行課程改造,開設了AI融合和進階課程;所有課程都融入了AI教學元素和內容;全校范圍內還提供了AI微專業和微課程供學生自主選擇。

我國在全國范圍內首開先河,打造了大學生創新創業教育專用大樓,并推行了包括雙創課程、創新實踐活動、科技創新競賽以及創業孵化在內的“四級遞進”式創新創業教育新模式。

設立26個“三早”科技創新社團,并由包括院士在內的180位科學顧問團隊主導,開展專創融合課程。攜手商飛共創“大飛機新工科人才班”;攜手華為共建“智能基座”產教融合協同育人平臺;與五礦集團、國機集團等企業深化合作,致力于提升學生在工業互聯網、工業母機等軟硬件自主研發領域的創新能力;與中科院數學研究院、大連化物所、長春光機所、北京微電子所、深圳華大基因等頂尖科研機構深度合作,積極推進“科教結合協同育人行動計劃”;與9個國家科研機構簽署“一部六院”科教融匯協同育人協議,深化頂尖創新人才培養機制改革,致力于培養能突破關鍵核心技術、引領未來科技變革的尖端創新人才。

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷