您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)校頭條 > 一級建造師 > 秦國歷代君王一覽表

您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)校頭條 > 一級建造師 > 秦國歷代君王一覽表 秦始皇三十六王的名字和事跡是什么?

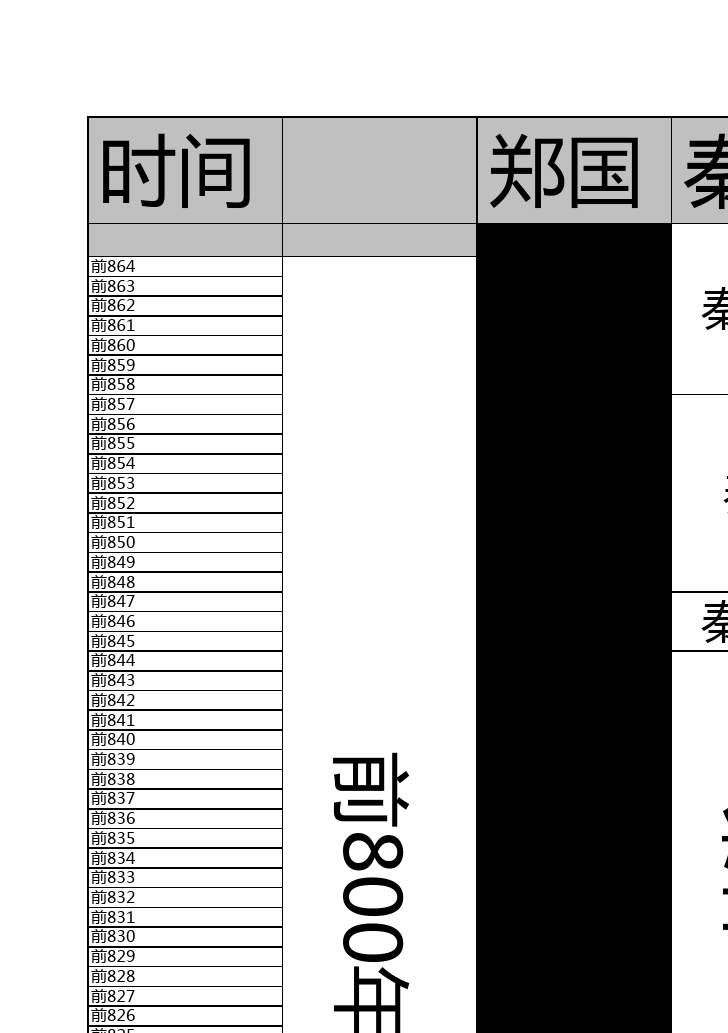

1. 郢非子(?—公元前858年):秦國開國君王。郢非子善于養(yǎng)馬,被周孝王召到漢水、渭水之間為周王室放馬。由于他勤奮、盡責(zé),馬群迅速壯大。周孝王于是封郢非子為諸侯,讓他在秦國(今甘肅禮縣)筑城。當(dāng)時(shí)秦國還只是諸侯國,封地不到五十里,還不是諸侯國。

2.秦侯(公元前857年—公元前848年在位):事跡不詳,《史記》只記載其在位十年,為秦國第二任君主,只知是郢非子之子,郢非子之子公伯,其真實(shí)姓名及具體事跡已無法考證。

3、秦公伯(公元前847年-公元前845年在位):生平不詳,是秦國第三任君主,史書記載不多,只知道他是秦侯郢非子的孫子,郢非子的兒子是秦忠。

4、秦忠(公元前844年—公元前822年在位):任大夫,伐西戎。秦忠在位初期,西戎入侵,周厲王政局不穩(wěn)。周宣王即位后,任用秦忠為大夫,命其率軍伐西戎。周宣王六年(公元前822年),秦忠在與西戎的戰(zhàn)斗中大敗而亡。從秦忠開始,秦國因與西戎的斗爭而開始受到周王室的重視,并逐漸在西部崛起。

5、秦莊公嬴齊(公元前821年—公元前778年在位):打敗西戎,被封為西戎大夫。周宣王七年(公元前821年)秦國歷代君王一覽表,周天子召集秦莊公五兄弟,派他們率領(lǐng)七千士兵,率領(lǐng)他們攻打西戎。秦莊公一戰(zhàn)大敗西戎。周宣王因有功,封秦莊公為西戎大夫,封其為泉丘之地。周幽王四年(公元前778年),秦莊公被泉戎所殺。

6、秦襄公嬴秦開(公元前778年-公元前766年在位):擁立平王,被列為諸侯。秦莊公死后,其長子石父繼續(xù)率軍與犬戎作戰(zhàn),將王位傳給了弟弟嬴秦開。

秦襄公為了生存,將妹妹苗英嫁給戎人馮王為妻,加強(qiáng)了與周王室的關(guān)系。秦襄公二年(公元前776年),秦襄公遷都于隰邑(今陜西隴縣)。周幽王末年,周王室發(fā)生內(nèi)亂,申侯聯(lián)合犬戎將周幽王殺于驪山之下。秦襄公率兵救周,后護(hù)送周平王東遷。

周平王因有功,封秦襄公為諸侯國,并將齊山以西王室無法控制的土地賜給秦國。從此,秦國成為西周的一個(gè)藩屬國,秦襄公成為秦國第一個(gè)被正式列為藩屬國的國君。秦襄公十二年(公元前766年),秦襄公在攻打西戎的途中去世。

7.秦文公(公元前765—前716年在位):將疆土拓展到岐山以西,任用史官,制定刑法。在位期間,秦文公下令在渭水、渭水交匯處筑城;打敗西戎,收編周朝殘余勢力,將疆土拓展到岐山以西(今陜西省寶雞市東);任用史官記事,制定刑法,懲治同宗三族。秦人開始逐漸擺脫游牧習(xí)俗,定居下來,從事農(nóng)耕。

8、秦獻(xiàn)公應(yīng)歷(公元前715-704年在位):擒睿君,滅黨氏,遷都平陽。秦獻(xiàn)公二年(公元前714年),秦人遷都平陽。同年,發(fā)兵攻打西戎的黨舍。次年,西戎首領(lǐng)黨王敗逃秦國歷代君王一覽表,逃往西戎。秦國奪取黨舍。

9.秦初子英滿(公元前703年—前698年在位),秦國內(nèi)亂。秦獻(xiàn)公最小的兒子。秦獻(xiàn)公死后,大臣夫吉、魏累、三輔等廢黜了太子秦武公(秦獻(xiàn)公長子),改立年僅五歲的秦初子。周桓王二十二年(前698年),大臣三輔等又殺了秦初子,重新立老太子英碩(即秦武公)。

10、秦武公(公元前697年-公元前678年在位):平定內(nèi)部叛亂,對外擴(kuò)張,建立郡縣制。秦武公三年(公元695年),秦武公以刺殺秦楚子為由處死三福等人,誅滅其三族,將權(quán)力集中在王室。

秦始皇在位期間,先后征服并吞并了綿竹、葉戎、吉戎、義渠戎、氐戎、漠戎等部族,并初步建立了郡縣制,對所征服地區(qū)進(jìn)行管理。通過一系列的擴(kuò)張,秦國的勢力達(dá)到關(guān)中渭河流域。

11、秦德公嬴嘉(公元前677-676年在位):立復(fù)日,遷都雍城。秦武公死后,群臣擁立其弟秦德公即位。秦德公元年(公元前677年)遷都雍城。雍城為秦國都城,數(shù)百年不衰。遷都后,梁博、睿博迫于壓力前來拜見秦王。

秦德公在位雖然只有兩年,但秦國的各項(xiàng)制度在他和弟弟秦武公的手中逐漸成型,國力也開始迅速發(fā)展,為秦穆公時(shí)期秦國的強(qiáng)盛以及后來與中原各國的爭霸奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

12、秦宣公應(yīng)天(公元前675-664年在位):韜光養(yǎng)晦,滅晉國。應(yīng)天即位之初,周王室發(fā)動政變,鄭國、虢國也參與其中。秦德公選擇韜晦,為秦國爭取了四年的發(fā)展時(shí)間。

13、秦成功公英載(公元前663-660年在位):事跡不詳。秦成功公是秦宣公的二弟。英載在位三四年。但史書上只記載梁、睿二國君來朝拜,其他相關(guān)事跡則不詳。

14、秦穆公:應(yīng)人浩(公元前659-621年在位):平定西戎,拓疆千余里。秦穆公是秦宣公、秦成公的三弟。秦穆公繼位后,任用百里奚、蹇叔、有余為謀士,破晉國,擒晉惠公,滅梁、睿、華三國。

15、秦康公英朗(公元前620年—公元前609年在位):秦晉兩國屢戰(zhàn)屢敗。秦康公元年(公元前620年),晉襄公死后,秦國內(nèi)亂,秦國護(hù)送太子雍回國即位,結(jié)果在令湖(今山西臨猗縣西南)遭晉軍伏擊,慘敗。

次年,秦康公出兵攻晉,攻占了晉國的武城。秦康公四年(前617年),晉攻秦,攻占了秦國的少梁。秦康公六年(前615年),秦康公出兵攻晉,攻占了季馬(今山西永晉)。晉國派兵救援,兩軍在河曲(今山西芮城)交戰(zhàn),秦軍大敗晉軍。從此,秦晉兩國不斷征戰(zhàn),秦國國力開始衰落。

16、秦共公應(yīng)道(公元前608-605年在位):出兵攻晉。《史記索隱》載其名丕,《左傳》載其名道。在位四年(《史記》誤記為五年)。秦共公元年(公元前608年),晉國趙穿攻打秦國盟友崇。次年,秦共公出兵圍攻晉國交(今河南單縣),以解崇之圍。晉國又派趙穿回救。

17、秦桓公嬴戎(公元前604年—公元前577年在位):被諸侯聯(lián)軍打敗。秦桓公二十三年(公元前581年)與新繼位的晉厲公在黃河沿岸結(jié)盟,但秦桓公回國后撕毀聯(lián)盟,聯(lián)合狄族、楚國攻打晉國。楚共王因此反叛,出賣了秦國。秦桓公二十五年(公元前579年),晉國宣布與秦國斷絕外交關(guān)系,聯(lián)合齊、魯、宋、衛(wèi)、鄭、曹、諸、滕等諸侯國攻秦。秦軍在“馬井之戰(zhàn)”中大敗。

18、秦景公贏氏(公元前576年—前537年在位):兩次擊敗晉軍后,兩國停戰(zhàn)。秦景公初年,秦晉兩國仍戰(zhàn)事頻仍。秦景公十三年(公元前564年)和秦景公十五年(公元前562年)兩次擊敗晉軍。

秦景公十八年(前559年),晉軍聯(lián)合魯、齊、宋、衛(wèi)、鄭、曹、莒、諸、滕、薛、齊、李等國攻秦。晉軍大敗,秦軍未敗。晉悼公死后,鑒于兩國長期征戰(zhàn),秦、晉兩國均日漸衰落。秦景公三十年(前547年),兩國終于結(jié)盟,停止了戰(zhàn)亂。

19、秦哀公嬴稷(公元前536-501年在位):救楚伐吳。《秦記》稱其為秦璧公,《史記》稱其為秦景公。自公元前546年晉、楚等國舉行“米兵會議”以來,諸侯國之間沒有發(fā)生過大規(guī)模戰(zhàn)爭。

直到白駒之戰(zhàn),伍子胥、孫武率領(lǐng)的吳軍大敗楚軍,攻占了楚國都城。后來,楚國大臣申包胥向秦國求救,秦哀王為其作《吳儀》,出兵救楚,大敗吳軍,幫助楚昭王恢復(fù)了江山。

20、秦千惠公嬴寧(公元前500年—公元前492年在位):穩(wěn)定了秦國的發(fā)展。嬴寧是秦哀公的孫子,他父親在他即位前就病死了,所以秦哀公死后,嬴寧就即位了。秦哀公在位十年,秦國發(fā)展平穩(wěn),沒有發(fā)生什么大事,也沒有發(fā)生大規(guī)模的戰(zhàn)爭。

21、秦孝公應(yīng)璠(公元前491年—前477年在位):筑雍城。《史記·秦本紀(jì)》和《十二王紀(jì)》誤記為十四年。秦孝公在位期間,在雍城(今陜西鳳翔縣南)筑城。

22、秦嬴慈公(公元前476年—前443年在位):攻打渭城、大理。《史記·秦本紀(jì)》稱其為秦嬴慈公,《史記·楚辭》稱其為秦嬴慈公。

23.秦棗公嬴信(前442年—前429年在位):擊退義渠。又名秦彥公,公元前430年(秦棗公十三年),義渠大舉攻秦,一直打到渭水濠峪,被秦軍擊退。

24、秦懷公(前428-前425):傀儡君主。秦昭公死后,庶昌從晉迎回。當(dāng)時(shí),國家大事被舊貴族把持,秦懷公沒有實(shí)權(quán),也沒有什么政績。

25、秦靈公贏肅(前425-前415年在位):與魏戰(zhàn)于少梁。又稱秦靈公贏肅。他在位期間,晉魏氏在少梁(今陜西韓城市西南)筑城。秦國派兵進(jìn)攻,兩軍在少梁大戰(zhàn)兩年。秦靈公八年(前417年),魏軍大敗秦軍,重筑少梁城。

26.秦簡公 應(yīng)道子(公元前415-400年在位):實(shí)行改革,打破貴族特權(quán)。秦簡公又名“刁子”,在政治、經(jīng)濟(jì)方面進(jìn)行了一定改革。他允許官員和平民佩戴劍,打破了只有貴族才能佩戴劍的特權(quán)。

按畝數(shù)收租收稅的政策承認(rèn)了“私田”的合法性,標(biāo)志著秦國開始向封建制度轉(zhuǎn)型。同時(shí),面對強(qiáng)鄰魏國的進(jìn)攻,為保證國內(nèi)改革,秦簡公組織軍民在東部修筑長城。

27、秦惠公贏仁(公元前399年—前387年在位):失河西之地,攻下蜀國南鄭。為與春秋時(shí)期的秦惠公相區(qū)別,一般稱其為秦惠公。

28.秦楚公嬴昌(公元前386年—前385年在位):傀儡君主。又稱秦少主,《世本書》稱其為秦少主,《呂氏春秋》稱其為小秦主。公元前387年,秦惠公去世,秦楚公即位。當(dāng)時(shí)他年僅兩歲,由其母主持朝政,任用宦官外戚。賢人不言而隱,百姓怨恨,批判皇帝。公元前385年,左相郡守蓋發(fā)動政變,殺死秦楚子及其母親,迎回秦靈公太子世錫回國。

29、秦獻(xiàn)公:嬴世熙(公元前384年—前362年在位)功績:廢除陪葬制度,收復(fù)河西,遷都溧陽。《世本》稱秦獻(xiàn)公為秦元獻(xiàn)公,《樂絕書》稱秦元王,《史記索隱》稱世熙,《呂氏春秋》稱廉。

30.秦孝公:郢曲梁(公元前361年—前338年在位)功績:重用商鞅,改革國家,遷都咸陽。《越絕書》稱他為平王,《史記索隱》記他為曲梁。秦孝公在位期間,重用商鞅實(shí)行變法,獎農(nóng)濟(jì)戰(zhàn),遷都咸陽(今陜西咸陽東北)。設(shè)立郡縣制,開墾田地,在加強(qiáng)中央集權(quán)的同時(shí),農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不斷提高。

31.秦惠文王:嬴駟(前338年—前311年在位) 功績:改公為王,東伐魏,滅蜀伐楚,平定義渠,十九歲即位,因王室怨氣頗重,故剿滅商鞅氏,但不廢商法。

周宣王四十四年(公元前325年)張儀稱王,成為秦國第一任君主。在位期間,張儀在國內(nèi)統(tǒng)一六國,在軍事上統(tǒng)一公孫衍、司馬錯(cuò),北伐義渠,西平巴蜀,東出函谷關(guān),南下上虞,為秦統(tǒng)一中國奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

32、秦武王:嬴蕩(公元前311年-公元前307年在位)功績:平蜀叛亂,任相,攻下宜陽,設(shè)三川。他身材魁偉,強(qiáng)悍好戰(zhàn)。政治上任相,驅(qū)逐張儀,與魏結(jié)盟,聯(lián)越制楚。軍事上攻下宜陽,設(shè)三川,平蜀叛亂。

33、秦昭襄王:嬴稷(公元前306年—公元前251年在位)功績:連破三晉,五國伐齊,攻下楚國都城,滅西周,奠定了統(tǒng)一天下的基礎(chǔ)。又稱秦昭王,是中國歷史上在位時(shí)間最長的君主之一,在位56年。在位期間,發(fā)生過伊闕之戰(zhàn)、五國伐齊、燕郢之戰(zhàn)、華陽之戰(zhàn)、長平之戰(zhàn)等著名戰(zhàn)役。

34.秦孝文王:贏洙(公元前251年-公元前250年在位) 功績:赦免罪犯,優(yōu)待先王的功臣 又名世,又號安國君,秦昭襄王的次子。秦昭襄王五十六年(公元前251年),秦昭襄王贏稷去世,太子贏洙即位,史稱“秦孝文王”。

35.秦莊襄王:嬴異人(公元前250年—公元前247年在位)功績:滅東周又名秦莊王,原名異人,后改名楚。是秦孝文王之子,秦始皇之父。異人早年在趙國邯鄲當(dāng)人質(zhì),后在呂不韋的幫助下成為秦王。

秦朝的建立者有哪幾位?

白起

白起在秦昭王時(shí)期平定六國,為秦統(tǒng)一六國立下過大功。他在義曲之戰(zhàn)中大敗魏韓聯(lián)軍,攻占楚國都城郢城,在長平之戰(zhàn)中重創(chuàng)趙國主力。他為秦將三十余年,攻克七十余座城池,殲滅敵軍近百萬,封為武安君。

王建

戰(zhàn)國時(shí)期秦國著名將領(lǐng)、杰出軍事家。其主要功績有滅趙都邯鄲,滅燕、趙;以秦國大部分兵力滅楚。與其子王賁為秦始皇平定六國之功臣。

司馬錯(cuò)

戰(zhàn)國時(shí)期秦國名將,在秦惠文王、武王、昭襄王三個(gè)朝代都任職。司馬錯(cuò)為外交家,與張儀發(fā)生爭執(zhí),主張誰得蜀誰得楚。秦惠文王九年(公元前316年),司馬錯(cuò)率軍滅蜀。秦昭襄王二十七年(公元前280年),司馬錯(cuò)率隴西軍南下東進(jìn)攻楚國,迫使楚國交出漢水以北之地及上庸(今湖北西北)。

楚里吉

戌離疾是嬴氏之人,秦惠文王時(shí)備受器重,一生輔佐惠文王。戌離疾文武雙全,人稱“秦王智囊”。一生征戰(zhàn)無數(shù),打敗過魏、韓、趙、燕、楚聯(lián)軍,攻打過魏、齊,幫助魏章奪取漢中,擴(kuò)大了秦國的版圖。

名師輔導(dǎo)

環(huán)球網(wǎng)校

建工網(wǎng)校

會計(jì)網(wǎng)校

新東方

醫(yī)學(xué)教育

中小學(xué)學(xué)歷

名師輔導(dǎo)

環(huán)球網(wǎng)校

建工網(wǎng)校

會計(jì)網(wǎng)校

新東方

醫(yī)學(xué)教育

中小學(xué)學(xué)歷