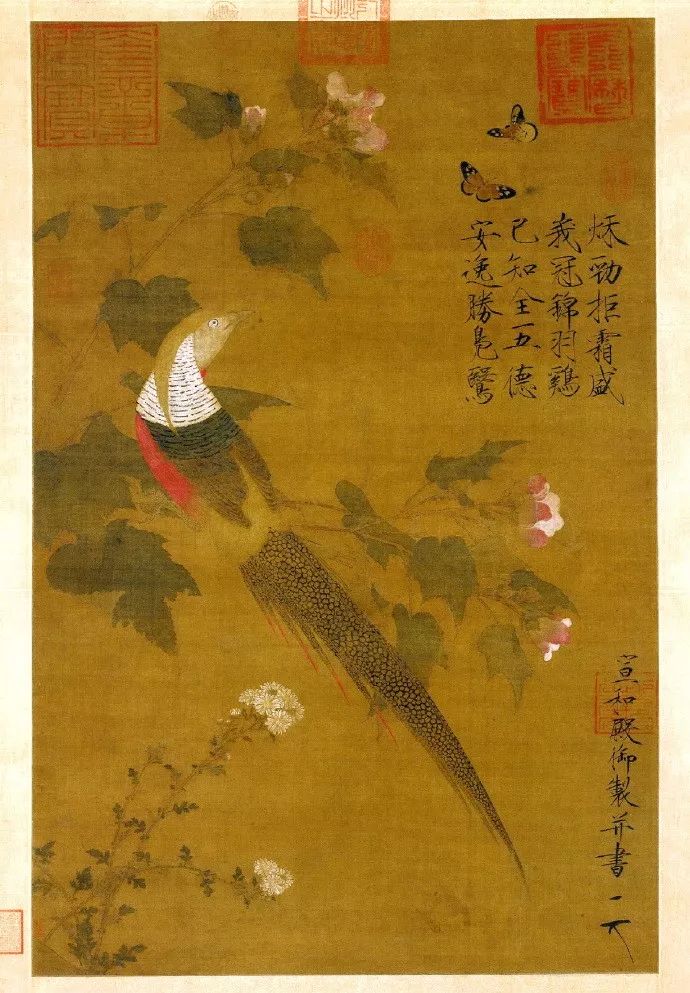

■ 宋徽宗《聽琴圖》

■高士明(中國美術學院副院長)

在中國畫的三大門類中,人物畫最早成熟,最先達到鼎盛。唐代以后,山水、花鳥興盛,人物畫則逐漸衰落。人物畫的復興是在20世紀。隨著中國進入近代社會網校頭條,特別是中華人民共和國的成立,人物畫又回到了中國畫舞臺的中心。

1961年4月,潘天壽先生在全國文科教材編寫會議上指出:“中國人物畫自唐代以來世說新語容止,已日趨衰落,必須振興。在社會主義建設的新時期,為了反映蓬勃興盛的現實生活,為了更好地為人民服務,人物畫必須得到高度發展。這是毫無疑義的……”

以我們浙派人物畫為例,20世紀的中國畫,已經不再只畫帝王將相、風土人情,而是要畫有尊嚴、有情調的人。畫家希望表現的是新中國的精神面貌、新時代的風尚,正如潘天壽先生在花鳥畫上,不僅畫梅蘭竹菊,還畫深谷野花。物象與題材的差異,造就了與寫實造型相匹配的全新筆墨技法,在國立美院前輩們的手中達到了頂峰。

我們知道,早期畫論中的核心概念都是關于人物畫的,后來逐漸泛指所有畫種。通過畫論中的這些評價概念,我們認為中國人物畫曾經是一門非常含蓄、非常有精神性的藝術。然而,除了少數有限的傳世卷軸和近些年出土的一些壁畫外,我們很難見到早期的人物畫。但畢竟我們知道顧愷之曾言,畫人物時“手搖五弦易,難見雁歸來”。由此世說新語容止,我們可以想象當時的人物畫家追求的是什么樣的境界。但千百年來,我們很難找到能與這種境界相當的畫作。就我個人而言,也只見過李唐的《采藤圖》、宋徽宗的《聽琴圖》等幾幅畫能依稀體現顧愷之所言。 所以這幾年我經常有個想法:既然早期的人物畫很難見到,那么,我們能否從魏晉六朝的人物評價中得到一些啟發呢?

《世說新語·容貌舉止》篇中,對人物的神態、態度,有許多精彩的描寫:魏明帝讓弟弟毛曾與夏侯宣坐在一起,時人說“蘆葦倚玉樹”。時人說“夏侯太初明如懷中日月,李安國頹如玉山將傾”。

同樣一句“玉山將崩”,在嵇康身上卻有著不同的含義——“嵇叔夜,人獨立如孤松;醉酒時,又如玉山將崩”。由于嵇康身高七尺八寸,又“風姿綽約”,所以見過他的人都感嘆道:“他氣度清秀,清朗挺拔……氣度清秀如松下風,高遠而緩慢。”還有被譽為“飄然若游云,靈動如驚龍”的王羲之。諸如此類的形象評價還有很多,如“雄偉如朝霞”、“清秀如春柳”等。除了美女,對丑人的形象評價也很精彩,如“劉伶,身高六尺,十分丑陋憔悴,卻大大咧咧,一副懦弱的樣子。”

正是因為對人物的欣賞如此細致入微,顧愷之畫裴叔澤才“在其面頰上加了三根毛”,“將謝友漁置于丘陵之中”。九百年后,趙孟頫畫了《謝友漁丘陵圖》,可惜他的重點在丘陵,而不是人物的精神,與顧愷之畫風大相徑庭。

魏晉風、建安風、六朝風,這些中國人物畫巔峰時期的“人物”,無不率直、瀟灑、不羈、無拘無束,超越了世事的規矩,順其自然。我覺得這種情調和境界,對今天的寫意人物畫創作應該會有幫助。因為所謂“寫意”,不只是筆墨和風格的問題,超越了工筆與寫意的膚淺之爭。從魏晉六朝人物的評價中,我們可以得到一種“非形象的視覺體驗”。相信這會讓今天的畫家重新對人產生興趣,對人的內在、精神本質產生興趣。

幾年前,我曾對我們學校基礎造型系的同學說過:你的造型捕捉能力不錯,你可以把模特畫得很像,甚至你的筆法也不錯,但那不是“肖像”——如果我們把倫勃朗的自畫像稱為“肖像”的話,“肖像”應該揭示一個人的內心秘密、人生故事、精神世界。而且,你可以畫一個人,但你畫不了一個家庭;你可以畫一所房子,但你畫不了一個村莊。什么不能畫?是人的生活、社會關系、幸福或苦難、艱辛與憧憬、人生的因果、悲歡離合……

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷