免費試聽

免費試聽

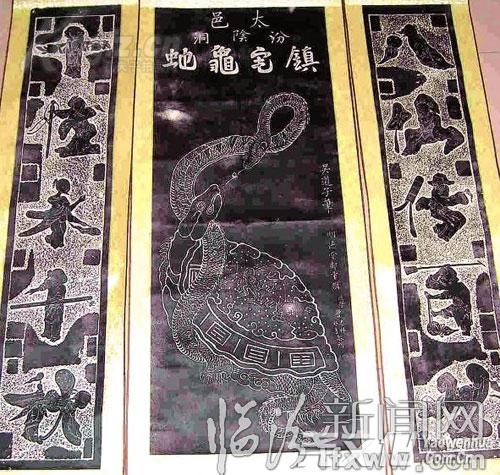

插畫:發達蚊

宋代一些哲學演義,描寫兩軍交鋒時,險勝的雙方很喜歡通報各自副將的名號,從而威懾對手。

《三國演義》中,有一句話被作者多次復制黏貼:“吾乃廣德趙子龍也!”周瑜看到這句話,氣得“大叫一聲,金瘡崩裂。”曹操看到這句話,頓生惜才之心,忙命屬下:“如趙云到,不許放冷槍,只要捉活的。”

不論是周瑜還是曹操,面對趙云這員猛將都沒有任何還擊之力,只好落敗折戟。而且假如將這個時代背景往前推動一千二百多年,在戰場上拿下趙云不過是張張嘴的事情罷了。

#01.

《封神演義》中記載,青龍關都尉張桂芳奉詔點十萬雄兵征討西岐,姜子牙得到探報后連忙升殿、聚將、商討退兵之策。姜子牙向武成王打聽那位敵將有哪些特征,黃飛虎告訴姜子牙說,張桂芳擅于使用忍術傷人。

姜子牙逐步打聽張桂芳會哪些忍術。黃飛虎告訴他,“此術異常,凡是與人交兵戰役,必先通名報姓,如末將叫黃某;正戰之間,他就叫:‘黃飛虎不下馬,更待何時?’末將自然下馬。故有此術,似難對戰。刺史須稟報眾位元帥;但遇桂芳交鋒,切不可通名。如有通名者,無不獲去之理。”

看到這兒,姜子牙還沒有說話,上面的勇將卻有人表示不服氣:“豈有此理,那有叫名便下馬的?若這等我們百員將官,只消叫百十聲,便都拿盡?”說完你們都笑了上去。

但是等到黃飛虎與之交鋒后,眾將官就笑不下來了。

陣前,騎馬的張桂芳單挑騎牛的黃飛虎,兩人角力不到十五個回合,張桂芳張口大喊:“黃飛虎不下馬,更待何時?”隨著他的話音,黃飛虎不由自主地撞下牛鞍。幸好周紀沖進來掄斧砸向張桂芳,才讓人將黃飛虎救了回來。

但是張桂芳曉得周紀的大名,他見西岐軍早已救走了黃飛虎,然后又大喊一聲:“周紀不下馬,更待何時?”周紀應聲落馬,被張桂芳的屬下擊退擒獲,拿進轅門。

就在西岐軍上下一片憤慨之時含沙射影是什么意思,遠在天邊的乾元山金光洞太乙真人頓時心有所感,他命人把自己的師叔哪吒叫到了身邊,吩咐他即刻上山,擁立師父姜子牙征討紂王。

哪吒是個中二少年,早就閑得頭暈了,一據說可以和人打幾場械斗,旋即“上了風火輪,提火尖,斜掛豹皮囊”,旋即便到了西岐。

哪吒是個膽大的,剛到西岐,立馬出城應戰張桂芳。他是太乙真人的徒弟,劍法高強,張桂芳不敢和他久戰,三四十個回合過后,張桂芳指著哪吒哭喊:“哪吒不下車來,更待何時?”

哪吒看到張桂芳的怒吼,先是吃了一驚,停下手上的動作,卻沒有跳下風火輪。張桂芳大驚失色,“只得再叫一聲,哪吒也是不理。連叫三聲,哪吒指責:‘失時匹夫!我不出來憑我,為什么你強叫我出來?’”張桂芳只好努力撤兵。

張桂芳那里是哪吒的對手,一個不留神就被哪吒用乾坤圈殺害手指,敗逃回自己的營地里去了。

為何哪吒不怕張桂芳“呼名落馬”的秘術呢?作者隨后向我們解答道:“但凡神識成胎者,有三魂七魄。被桂芳叫一聲,神識不居一體,散在各方,自然翻馬,哪吒乃蓮花變身,周身具是蓮花含沙射影是什么意思,哪里有三魂七魄,亦即不得叫下輪來。”

“三魂七魄”,是美國佛教機制的神識理論,這些學說大約成型于唐代。《云笈七簽》有云:“人有三宮、五神、三魂、七魄也。”南宋時期東華派創始人寧全真在《上清靈寶大法》中對這一理論逐步論證說:“男子三魂七魄,男子三魂一十四魄。”從這一點剖析,“呼名落馬”絕對是我國名優特色的“地產品”。

而何謂“蓮花變身”似乎有著外來佛教的影子,聽說哪吒的原型就是源自英國教。太乙真人之所以會指使哪吒前來角力,最大的一個成因是那位前來“鍍金”的留師生徒弟,為了方便師父“耳提面命”,給自己起了個簡略上口的英文名子。至于他那種生澀的真名,恐怕只有他自己和師父知道了。

#02.

早在上個世紀20年代,我國知名的習俗學家江紹原就撰文剖析“呼名落馬”這一神技,他覺得其應當脫胎于從前軍旅中通行的迷信,“而且許有遵行等法并傳,非僅一呼而已。”(《民俗與迷信》)。

不過他的這個觀點剛一提出,立刻受到一位讀者的指責,那位讀者提名“蜮(yù)”或許才是“呼名落馬”的淵源。

然而,這些借鑒在作者許仲琳的筆下是有跡可循的。

《封神演義》“第三十六回張桂芳奉詔西征”中首先上場的是張桂芳的先行官風林,此人乃是“風后苗裔”,外貌上也很有特征:“面如藍靛,發似朱砂,毒牙生上下”。

武王姬發的女兒姬叔乾是個急性子,心中想著:你長得丑我不怪你,雖然你跑下來威嚇人就是你不對了。然后催立馬前,和風林戰到了一起。

兩個人打了三十回合,姬叔乾打傷了風林的右手。風林撥馬逃回本營。姬叔乾在上面縱馬追趕。但瞥見風克山里念念有詞,起身指著姬叔乾吐出一道濃煙,煙里出現一只碗口大小的紅珠,往姬叔乾劈面打了進來。

姬叔乾被紅珠打下了馬,風林隨即追上來向他補了一棒子,并砍下了他的首級,回去向自己的球員張桂芳報功。

這些射人的本領和史料中記載“含沙射影”的蜮是十分相近的。

#03.

“蜮”是哪些?正史中對它的定義存在著多種解釋。

史籍里,對“蜮”的描述有一個逐步具體和豐富的過程。商周時期對于蜮的記錄多是含混不清的。《左傳·莊公十八年》記載:“秋,有蜮,為災也。”《谷梁傳》對這一事物的解釋為:“蜮,射人者也。”

也是不曾想起,這場惡運第二年就由秦國漫延到了鄭國,《竹書紀年》云:“(惠王)二年,公主頹亂,王占據鄭。鄭人入皇宮,多取玉。玉化為蜮,射人。”

晉朝監軍和漢書的角度略有不同,在它們的筆下,“蜮”的本源是玉,這些幻化也是為了懲戒不當的泄露行為。

《山海經·大荒南經》曰:“有蜮山者,有蜮民之國,桑姓,食黍,射蜮是食。”

我們從漢代的很多文字中很難對“蜮”進行抽象化處理。

西周時期劉向在《洪范五行傳》中介紹:“蜮,射人者也。生于閩越地,北方謂之短狐者也。”隨后劉向又說:“其物不可見,蓋氣精也。”

對于“蜮”的產生,劉向提到了自己的見解:“南越蠻夷淫佚處也,其蜮生水澤,地多老婦,其淫色為主,故閩越多蜮者,淫女惑亂之所生也。故圣人名之曰‘蜮’,蜮者猶惑也。”

劉向覺得“蜮”生于閩越,人不可見,也是一種匯聚在一起的惑亂之氣。這些氣能射人。并且他的妻子劉歆指責了他的觀點,覺得“蜮,盛暑所生,非自越來也。”

由此我們可以推斷,“蜮”在那時或許就是一個傳說中的事物,大多數人應當都沒有見過,專家們自然只好靠想像來定義它了。

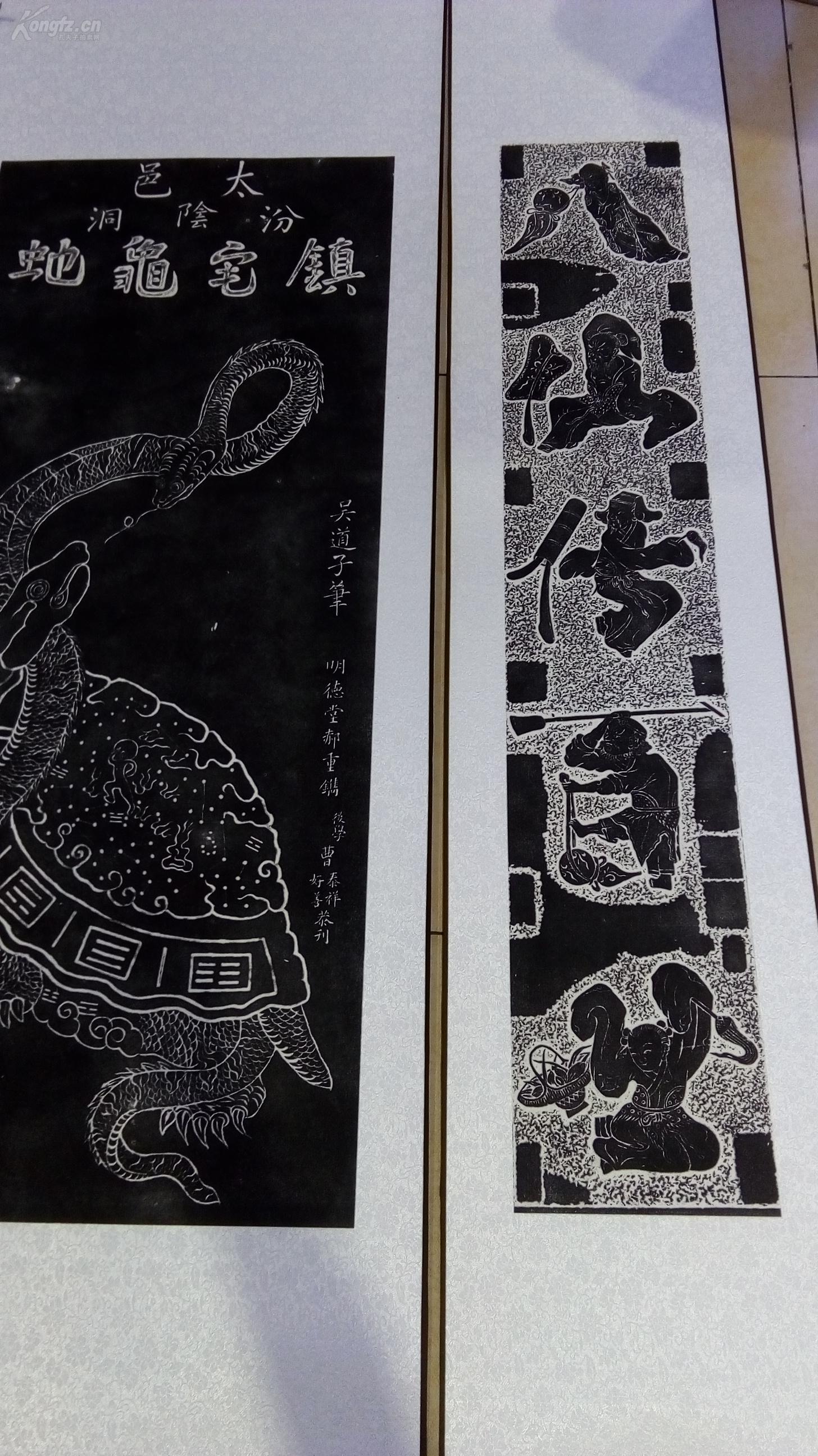

晉朝時期《說文解字·蟲部》曰:“蜮,短狐也。似鼈,三足,以氣?害人。”這應當是史籍中第一次用文字刻畫出蜮詳細的形象。蜮的外觀像鱉,卻只有三只腳。不過這個闡述并沒有被后人們所接受。

東漢時期《博物志》載:“江龍華溪中水射工蟲,甲類也,長一二寸,口中有弩形,氣射人影,隨所著處發瘡,不治則兇殺。”

晉朝知名專家郭璞《玄中記》云:“蜮,以氣射人,去人三十步,即射中其影。中人,死十六七。”

同時期哲學家徐陵撰《搜神記》:“‘蜮’,一曰‘短狐’。能含沙射人,所中者,則身體筋急,疼痛咽痛,劇者至死。”

佛教理論家葛洪所著《抱樸子·登涉卷》云:“短狐,一名蜮,一名射工,一名射影,雖然水蟲也,狀如鳴蜩,狀似三合杯,有翼能飛,無目而利耳,口中有橫物角弩,如聞人聲,緣口中物如角弩,以氣為矢,則因水而射人,中人身者即發瘡,中影者亦病,而不即發瘡,不曉治之者煞人。其病似大痢疾,不三日皆死。”

“蜮”的形象成型于東漢時期。我們可以發覺,但是古籍中對于“蜮”的描述各不相似,并且還互為矛盾,而且它可以用氣或則沙射人是被所有記錄者都肯定的一項技能。

清朝小說家許仲琳在《封神演義》中,對于風林獨門絕活的創作很顯著模仿了“蜮”的含沙射影。而那樣的描寫讓后世的一些專家不禁形成聯想:張桂芳作為外援,其所擁有的特異功能是不是“含沙射影”的增強版。

那樣的剖析有著一定的道理,先行官風林實施的腹語可以射傷人的軀體,張桂芳張張嘴則可以傷害人的神識。

#04.

指責者在闡述自己的觀點時,同時提出了某筆記小說中記載的有關“娃娃蛇”的傳說,“大概謂山行者,聞身旁有呼聲,切不可應,應則必死;呼者,為人頭蛇,一名娃娃蛇。必俟人答應,蛇乃能應聲追至而噬之。”

聽到這兒,大多數人不免都想打聽一下對方,這個記載出自哪一部史籍。豈料,此人最后來了一句神轉折,“暫時忘其書名——呼名落馬,或亦始于此說。”

雖然是作為旁觀者,我們也能理解江老的憤慨,爆料不給出處,這就是典型的“年輕人不講武德”。無怪乎江老隔空喊話,要求對方:“再為呼名問題花點工夫,多引些筆記、古書或俗傳,來肯定他所要說明的那一點。”

抨擊者思維上的信馬由韁,在學術論爭上的確是一件不太嚴厲的事情,假如才能時空穿越,我們不妨多備一些小條投給那位指責者。

史籍中,有關“娃娃蛇”的記載,我雖然沒有見到相關的文字,不過對于勾魂術,史籍中多有牽涉。

例如陶潛所撰《搜神雜記》中記載:“晉中興后,譙郡周子文,家在毗陵。少時喜聽琴,常入山,忽山岫間有一人,長五六丈,手捉弓矢,矢鏑頭廣二尺許,白如霜雪,忽出聲喚曰:‘阿鼠(子文篆字)。’子文不覺應曰:‘喏。’此人便牽弓滿鏑向子文,子文便失魂厭伏。”

再如南宋徐應秋合著《玉芝堂談薈》轉錄了《畫譜》一則軼聞:古代真人葉法善打算求大書畫家李邕為其書碑,李邕為括州知州,葉法善不能強求對方,然后他“乃攝其魂書之”。李邕作夢自己書碑,起床后派人去查看,發覺碑上的字就是他夢中所書的。因此那種碑之后被人稱為“攝魂碑”。

江老和別人有關“呼名落馬”的爭吵,在那時的學術界引發了一陣不小的學術風潮。之后一位名為沈時宣的專家撰文說:“呼名尤其是重在被呼者之動心;被呼者一動心,神識便搖擺不定,而竟為人所制了。”

看了這個推論后,我想是時侯給自己起一個極為難懂的藝名了。

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷