您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)校頭條 > 一級建造師 > 2022年10月自考03709馬克思主義基本原理概論試題及答案

您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)校頭條 > 一級建造師 > 2022年10月自考03709馬克思主義基本原理概論試題及答案

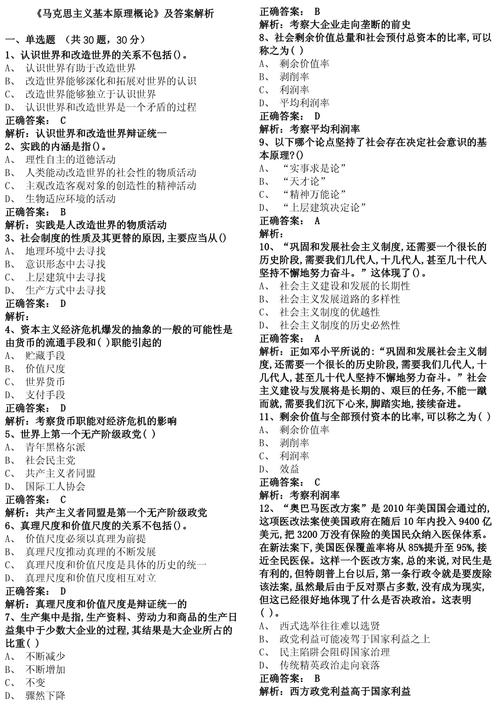

馬克思主義的形成是時代發(fā)展的結(jié)果,馬克思和恩格斯所在的歷史時期以及他們所設(shè)定的各種使命,為馬克思主義的誕生創(chuàng)造了A、主觀條件B、客觀條件C、階級基礎(chǔ)D、理論基礎(chǔ)。然而,馬克思和恩格斯所處的歷史時期及其提出的各項任務(wù),僅僅為馬克思主義的誕生提供了客觀條件,而這些客觀條件并不能自發(fā)地催生新的理論或?qū)W說。工人階級作為一個獨立的政治力量,登上了歷史舞臺,他們展開了抵制資本主義體制和資產(chǎn)階級統(tǒng)治的斗爭,這一過程為馬克思主義的誕生奠定了堅實的階級基礎(chǔ)。在馬克思主義的科學(xué)體系內(nèi),A項科學(xué)社會主義、B項歷史學(xué)、C項政治經(jīng)濟學(xué)和D項哲學(xué)并非各自獨立、毫無關(guān)聯(lián),它們共同構(gòu)成了一個邏輯緊密相連的完整體系。在這個體系中,D項馬克思主義哲學(xué)代表著科學(xué)的宇宙觀和行動指南,C項政治經(jīng)濟學(xué)闡述了資本主義的演進法則,而居于核心位置的則是A項科學(xué)社會主義理論。在馬克思主義的理論框架內(nèi),哲學(xué)扮演著指導(dǎo)世界觀和方法論的角色,政治經(jīng)濟學(xué)則作為連接理論與實際生活的橋梁,比如對資本主義生產(chǎn)方式的深入剖析。而科學(xué)社會主義則是基于哲學(xué)對經(jīng)濟現(xiàn)象的分析所得出的結(jié)論。這三部分相互交融、相互豐富,共同構(gòu)成了完整的馬克思主義理論體系。在判斷一個事物是新生還是老舊時,關(guān)鍵在于考察其A、是否呈現(xiàn)新穎的形態(tài)B、是否迎合了多數(shù)人的主觀需求C、是否為近期所產(chǎn)生D、是否順應(yīng)了事物發(fā)展的必然規(guī)律。而區(qū)分新舊事物的核心標(biāo)準(zhǔn),則在于其是否與事物發(fā)展的必然規(guī)律相契合,是否具備旺盛的生命力和廣闊的發(fā)展前景。唯物辯證法與形而上學(xué)的核心爭議點在于對A、思維與存在是否具有一致性B、世界萬物是否擁有共同根源C、矛盾是否是推動事物進步的根本動力的認知差異。C點而言,唯物辯證法與形而上學(xué)的根本對立和斗爭的核心焦點,便在于是否認同矛盾是事物發(fā)展的根本動力。現(xiàn)象可區(qū)分為真實與虛假,虛假現(xiàn)象包括:A、扭曲了事物本質(zhì)的表象;B、看似與本質(zhì)相符的表象;C、直接揭示本質(zhì)的表象;D、未能反映本質(zhì)的表象。事物所呈現(xiàn)的現(xiàn)象是紛繁復(fù)雜的。其中,有些現(xiàn)象與事物的本質(zhì)相吻合,這類現(xiàn)象我們稱之為真相;而有些現(xiàn)象則看似與本質(zhì)不符,這類現(xiàn)象我們稱之為假象。需要指出的是,假象與真相一樣,都是客觀存在的。因此,我們不能將其與主觀上的幻覺相混淆。在P90的第6題中,規(guī)律的客觀性表明:規(guī)律是難以被認識的,規(guī)律不受任何個人意志的左右,規(guī)律是無法被利用的,規(guī)律并不在人類的思維范圍內(nèi)發(fā)揮作用。規(guī)律的客觀性還意味著,規(guī)律是運動中的事物本身所具備的特性,它獨立于任何人的意志之外。無論人們是否意識到、是否認可,這些規(guī)律始終獨立存在,并以特定的形式發(fā)揮作用。人們無法隨意地制造或消除這些規(guī)律,亦無法隨意對其進行修改。我們所能做的,僅僅是去發(fā)現(xiàn)、去運用這些規(guī)律。不僅自然界中的規(guī)律是客觀存在的,而且人類社會在人們活動中形成的歷史發(fā)展規(guī)律同樣具有客觀性。P92第7題指出,不可知論存在四大錯誤:首先,它否定了思維對世界的正確認知能力;其次,它將動態(tài)的認知過程視為靜態(tài)不變;再者網(wǎng)校哪個好,它否認了認識源于外部世界;最后,它將復(fù)雜多面的認知過程簡化為片面之見。而可知論與不可知論的區(qū)別,在于它們對思維是否能夠認知存在、是否能夠準(zhǔn)確反映現(xiàn)實世界這一問題的不同立場和回答。哲學(xué)上的不可知論涉及那些持世界無法被認知或無法被完全理解的哲學(xué)觀點。這種理論具有錯誤性和消極性自考馬克思主義基本原理概論試題及答案,它質(zhì)疑人類的認知能力,否認人類知識的客觀存在,從而對人類社會的進步與發(fā)展產(chǎn)生負面影響。P108第8題中,一個完整的認知過程需要經(jīng)歷兩次關(guān)鍵的跳躍,其中A選項的深入調(diào)查研究、B選項的理論付諸實踐、C選項的分析具體情況和D選項的掌握基本原理,B選項即理論付諸實踐,是第二次飛躍的關(guān)鍵步驟。馬克思主義哲學(xué)的認識論指出,認知從感性層面提升至理性層面,但這并不意味著認知活動就此結(jié)束,實際上這只是認知過程的一半。接下來,至關(guān)重要的是將前一階段所獲得的理論知識應(yīng)用于實踐,以此來改造客觀世界。換言之,必須促成從理論認識到實際行動的跨越。唯有經(jīng)歷這一跳躍,方能使理論成為實踐的指南,進而對現(xiàn)實世界進行變革。因此,這一跳躍便是理論轉(zhuǎn)化為實踐的過程。馬克思主義認識論提出,判斷認識是否具有真理性,一方面可以通過認識本身來確認,另一方面也可以從認識的對象中找到答案,此外,還可以依賴認識主體的自由判斷。然而,這一切都必須在實踐中得到最終的驗證。馬克思主義哲學(xué)將實踐觀念引入認識論領(lǐng)域,強調(diào)實踐是檢驗認識真理性的唯一準(zhǔn)則。先進的社會意識之所以能夠推動社會存在的發(fā)展,其原因是多方面的:首先,它是對社會現(xiàn)實的積極映照;其次,它準(zhǔn)確揭示了社會發(fā)展的規(guī)律;再者,它是基于社會生活的實際需求而形成的;最后,它隨著社會生活的演進而不斷演變。此外,社會意識對社會存在也具有反作用,即這種精神力量在特定條件下能夠?qū)ι鐣嬖诋a(chǎn)生反作用,轉(zhuǎn)化為物質(zhì)力量,進而影響社會發(fā)展的進程。社會意識對社會存在的影響呈現(xiàn)兩種形態(tài):一是先進或正確的意識,它對社會存在的發(fā)展起到正向的推動作用,助力社會進步;二是落后或錯誤的意識,它對社會存在的發(fā)展產(chǎn)生負面的阻礙效果,拖慢社會發(fā)展的步伐。這種社會意識對社會存在的反向作用,必須依賴于人民群眾的實際活動來實現(xiàn)。一旦先進的社會意識被大眾所領(lǐng)會,并轉(zhuǎn)化為大眾的主動行為,它便能成為重塑世界、引領(lǐng)社會進步的強大物質(zhì)動力。鑒于題干所提及的是先進的社會意識,因此正確選項為B。在判斷一種生產(chǎn)關(guān)系是否先進時,關(guān)鍵在于觀察:A、它是否實行計劃經(jīng)濟體制或市場經(jīng)濟體制;B、它是否采用按勞分配原則或按資分配原則;C、生產(chǎn)資料是歸集體所有還是個人所有;D、它是否有助于推動生產(chǎn)力的發(fā)展,抑或?qū)ιa(chǎn)力的發(fā)展構(gòu)成障礙。生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系之間的矛盾,是物質(zhì)生產(chǎn)過程中內(nèi)在的矛盾,其中生產(chǎn)力占據(jù)矛盾的主導(dǎo)地位自考馬克思主義基本原理概論試題及答案,而生產(chǎn)關(guān)系則處于次要地位,生產(chǎn)力對生產(chǎn)關(guān)系具有決定性和支配性的影響。這一決策影響主要體現(xiàn)在兩方面:首先,生產(chǎn)力的本質(zhì)決定了生產(chǎn)關(guān)系的特性;其次,生產(chǎn)力進步推動了生產(chǎn)關(guān)系的變化。生產(chǎn)關(guān)系雖受生產(chǎn)力本質(zhì)所制約,卻并非被動接受,其對生產(chǎn)力發(fā)展產(chǎn)生著顯著的積極影響。這種反作用現(xiàn)象可細分為兩種情形:首先,與生產(chǎn)力特性及發(fā)展需求相契合的先進生產(chǎn)關(guān)系,能夠推動生產(chǎn)力向前發(fā)展;其次,與生產(chǎn)力特性及發(fā)展需求不相適應(yīng)的落后生產(chǎn)關(guān)系,則會制約生產(chǎn)力的發(fā)展。其促進或阻礙的力度,取決于與生產(chǎn)力需求的契合程度。因此,判斷一種生產(chǎn)關(guān)系是先進還是落后,關(guān)鍵在于它是否有助于生產(chǎn)力的發(fā)展。社會改革并非僅限于社會主義社會,它在歷史上諸多社會制度中均有體現(xiàn),這揭示了社會改革所具有的A、統(tǒng)一性B、多樣性C、普遍性D、特殊性。其中,社會改革的普遍性意味著它不僅僅局限于社會主義社會,而是貫穿于人類歷史長河中的各種社會制度之中。P153第13題既認可了社會形態(tài)演進的一致性,同時也認可了其多樣性,這種觀點屬于A、機械決定論B、歷史唯物主義C、歷史循環(huán)論D、歷史虛無主義。辯證唯物主義和歷史唯物主義是徹底的唯物主義一元論,其核心思想包括:首先,承認世界的統(tǒng)一性,堅持一元論立場,抵制二元論;其次,堅信世界統(tǒng)一于物質(zhì),堅持唯物主義一元論,反對唯心主義一元論;最后,認為世界是運動發(fā)展的、具有無限多樣性的統(tǒng)一體,超越了舊唯物主義將世界本原局限于某一或某些具體物質(zhì)形態(tài)的局限。商品生產(chǎn)和商品交換這一整體活動,涵蓋了A、貨幣經(jīng)濟B、商品經(jīng)濟C、產(chǎn)品經(jīng)濟D、自然經(jīng)濟B等不同經(jīng)濟形態(tài)。其中,B商品是為了進入市場進行交換而制造的有用物品。以實現(xiàn)交換為目標(biāo)所進行的生產(chǎn)過程,我們稱之為商品生產(chǎn)。而商品的交換,或者說是以貨幣為媒介進行的買賣行為,則被稱為商品交換。以商品生產(chǎn)和商品交換為核心,其目的直接指向交換的生產(chǎn)方式,即構(gòu)成了商品經(jīng)濟。因此,商品經(jīng)濟涵蓋了商品的生產(chǎn)與交換兩個環(huán)節(jié)。在第15題中,貨幣的首要功能包括:A、作為價值尺度與支付工具;B、作為貯藏工具與支付工具;C、作為價值尺度與流通媒介;D、作為流通媒介與全球貨幣。貨幣的內(nèi)在特性正是通過其職能來展現(xiàn)的,而貨幣的職能則代表了它在社會經(jīng)濟活動中的具體作用。在發(fā)展過程中,

名師輔導(dǎo)

環(huán)球網(wǎng)校

建工網(wǎng)校

會計網(wǎng)校

新東方

醫(yī)學(xué)教育

中小學(xué)學(xué)歷

名師輔導(dǎo)

環(huán)球網(wǎng)校

建工網(wǎng)校

會計網(wǎng)校

新東方

醫(yī)學(xué)教育

中小學(xué)學(xué)歷