免費試聽

免費試聽

春暖花開的時節(jié),杜甫本想尋伴重游踏青,難以尋到,只得只身在上海錦江江畔遛彎,每經(jīng)歷一處,寫一處;寫一處,又換一意;一連成詩七首,共成一個體系,同時每首詩又自成章法。這詩歌,第一首寫獨步尋花的誘因從惱花寫起,頗為突兀,見出手不凡。第二首寫行至江濱見繁花之多,忽曰怕春,語極奇特,實際上是反語見意。第三首寫個別人家的花,紅白閃耀,應接不暇。第四首則寫眺望少城之花,想像其花之盛與人之樂。第五首寫黃師塔前之桃花留連戲蝶時時舞的下一句,第六首寫黃四娘家盡是花,第七首總結(jié)踏青、愛花、惜花。這詩歌脈絡(luò)清楚,層次井然,是一幅獨步尋花圖。它表現(xiàn)了杜甫對花的惜愛、在美好生活中的流連和對關(guān)好事物常在的希望。這詩歌,每首都緊扣著尋花題意來寫,每首都有花。第一首起句的“江上被花惱不徹”和末首的“不是看花即欲死”遙相呼應,真如常山蛇,扣首則尾應,扣尾則首應,而其中各首都抓繪著踏青、看花,貫穿究竟。第一首:“江上被花惱不徹”,花惱人,實際上是花惹人愛。花在江上,花影媚水,水光花色,更是甜美。“顛狂”兩字把愛花的情態(tài)描畫得淋漓盡致。于是作家覓伴踏青,“走覓毗鄰愛酒伴”。可知杜甫是找他的鄰居一齊踏青的。“經(jīng)旬出飲獨空床”,明寫那位愛酒伴是出飲,但他該也是只身賞櫻去了。

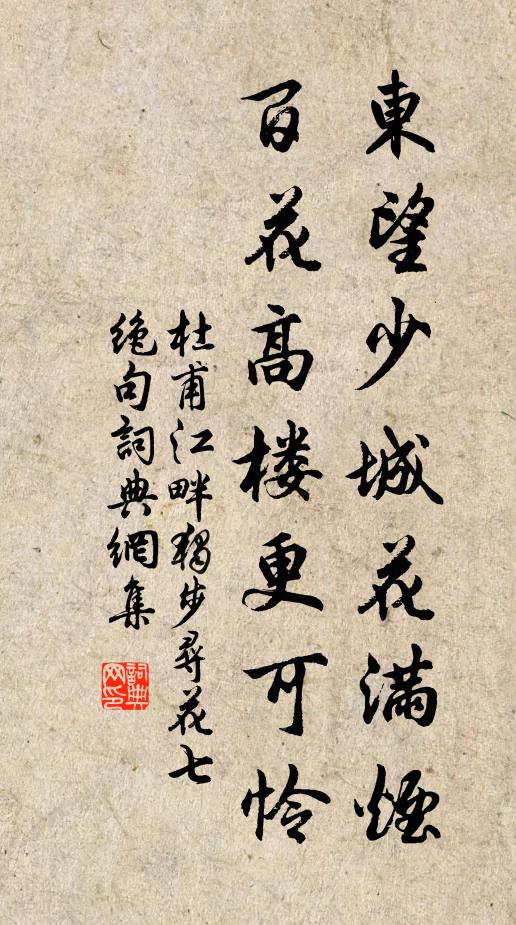

這“無處告訴只清寂”寫的是兩個人的事——他們都到江畔獨步尋花去了。也可能尋花的還有更多的人,誰都愛美。這七首律詩寫尋花,貫串了“顛狂”二字,這第一首詩是解題。第二首:“稠花亂蕊畏江濱”,是承第一首“江上被花惱不徹”而來的。江上的花是繁雜的花和零亂的蕊左右包圍著江的兩側(cè),浣花溪一片花海。第一首頭一句說“江上被花惱不徹”,而這首第二句則說“行步欹危實怕春”。王嗣奭在《杜臆》把癲狂的形態(tài)和心理都講得比較透辟。花之迷人這般,接著寫驅(qū)使詩酒,“未須料理自頭人”。這是寫花之魅力留連戲蝶時時舞的下一句,花添詩情酒意,花使青春長在。這是寓有哲理,也合乎情理的。第三首:“江深竹靜兩三家,多事紅花映白花。”這兩句又是承二首句“稠花亂蕊畏江濱”而來,把大的范圍縮到小的范圍——兩三家。范圍縮小了,花卻忙碌上去了。詩的起句是寫靜態(tài),紅花白花也平時。而加“多事”兩字,頓時熱鬧極其。“多事”又是從上面花惱人而生發(fā)來的,其奇妙處也是前后映襯。末二句抒情,把春光擬人化。“報答春光知有處,應須佳釀送生涯。”似乎有所妙悟,也似有所解脫,但其深情,仍該是愛花。第四首:“東望少城花滿煙,百花高樓更可憐。”組詩又宕開一層,寫洗花河邊的繁花斑斕,這是村居所見之花;作者這時又想像北京少城之花,“百花高樓更可憐”。

這句和他后來寫的“花近高樓傷客心”,兩句前半截極相像,而后三字哀樂迥異。“更可憐”即多甜美的意思。遙看少城之花,本是煙霧迷茫的煙花,但不曰煙花,而曰花滿煙,真如《杜臆》所云“化腐為新”了。這樣把城中之花再來陪襯江上、江濱村中人家之花,有遠望近觀之異,而樂事則相同。末二句以發(fā)問作結(jié),“誰能載酒開金盞,喚取佳人舞繡筵?”實嘆招飲無人,徒留想像,余韻無窮。詩題為獨步尋花,詩歌的第五首則講到黃師塔前看花。“黃師塔前江水東”,寫具體的地點。“春光懶困倚晚風”則寫自己的倦態(tài),春暖人易懶倦,所以倚風小息。但這為的是更好地看花,看那“桃花一簇開無主,甜美深紅愛淺紅”。這兒疊用愛字,愛深紅,愛淺紅,愛這愛那,應接不暇,但又是緊跟隨“開無主”三字來的。“開無主”就是自由自在地開,盡量地開,大開特開,所以下句承接上去更突顯璀璨綺麗,詩也如錦似繡。第六首寫尋花到了黃四娘家。這首詩記敘在黃四娘家踏青時的場面和感慨,描寫草堂周圍爛漫的春光,抒發(fā)了對美好事物的熱愛之情和適意之懷。春花之美、人與自然的親切和諧,都躍然紙上。首句點明尋花的地點,是在“黃四娘家”的大路上。此句以人名入詩,生活情趣較濃,頗具民歌味。次句“千朵萬朵”,是上句“滿”字的具體化。

“壓枝低”,描畫繁花沉甸甸地把樹枝都壓彎了,風景如同歷歷在目。“壓”、“低”二字用得非常確切、生動。第三句寫花枝上彩蝶起舞,因戀花而“留連”不去,暗示出花的馨香鮮妍。花俏皮,蝶的身姿亦甜美,不免使徜徉的人也“留連”起來。但他似乎并未停步,而是繼續(xù)前行,因為風光無限,景色尚多。“時時”,則不是時常一見,有這二字,就把春色鬧的情趣渲染下來。正在賞心悅目之際,剛好傳來一串黃鶯動聽的歌聲,將陶醉花叢的作家喚起。這就是末句的意境。“嬌”字寫出鶯聲輕軟的特性。“自在”不僅是嬌鶯姿態(tài)的客觀縮影,也傳出它給作者心理上的愉快輕松的覺得。詩在鶯歌“恰恰”聲中結(jié)束,饒有余韻。此詩寫的是賞景,這類題材,盛唐律詩中屢見不鮮。但像此詩這樣描畫非常細微,色調(diào)異常秾麗的,則不多見。如“故人家在桃花岸,直至門前小溪流”(常建《三日尋李九莊》),“昨夜風開露井桃,未央正殿月輪高”(王昌齡《春宮曲》),這種景都變得“清麗”;而杜甫在“花滿蹊”后,再加“千朵萬朵”,更添雪舞鶯歌,風景就秾麗了。這些寫法,堪稱前無古人。其次,盛唐人很講求句子音調(diào)的和諧。她們的律詩常常能被諸彈撥,因此很講協(xié)律。杜甫的律詩不為歌唱而作,純屬誦詩,因此經(jīng)常出現(xiàn)拗句。

這么詩“千朵萬朵壓枝低”句,按律第二字當平而用仄。但這些“拗”決不是對音律的任意破壞,“千朵萬朵”的復疊,便具有一種口語美。而“千朵”的“朵”與上句相同位置的“四”字,雖同屬入聲,但彼此有上、去聲之別,音調(diào)上仍具有變化。作家也并非不注重詩詞的音樂美。這表現(xiàn)今三、四兩句雙聲詞、象聲詞與疊詞的運用。“留連”、“自在”均為雙聲詞,如貫珠相聯(lián),聲調(diào)婉轉(zhuǎn)。“時時”、“恰恰”為疊詞,雖然上下兩句產(chǎn)生對仗,使語意更強,更生動,更能抒發(fā)作家癡迷在花、蝶之中,忽又被鶯聲喚起的一瞬間的快意。這兩句除卻“舞”、“鶯”二字,均為舌音準,這一連串舌音準的運用導致一種喁喁自語的語感,維妙維肖地狀出看花人為景色沉醉、驚喜不已的體味。聲音的效用極有助于心情的抒發(fā)。在復句上,盛唐詞句多天然萬端,杜甫則與之異趣。諸如“對結(jié)”(后聯(lián)駢偶)乃唐朝律詩情調(diào),盛唐律詩已稀少,由于這些結(jié)尾很難做到神完氣足。杜甫卻因難見巧,這么詩后聯(lián)既對仗工穩(wěn),又饒有余韻,用得恰到益處:在賞心悅目之際,聽見鶯歌“恰恰”,平添不少感染力。據(jù)悉,這兩句按習慣文法應作:戲蝶流連時時舞,嬌鶯自在恰恰啼。把“留連”、“自在”提到句首,既是出于音韻上的須要,同時又在語意上指出了它們,使含意更易感受下來,復句也變得新穎多變。最后一首:“不是愛花即欲死”。暢快干脆,毫不藏伏。杜甫慣于一拚究竟,常用狠語,如“語不驚人死不休”,即是這么。他又寫道:“只恐花盡老相催。”怕的是花謝人老。下兩句則是寫景,寫花枝之易落,花蕊的慢開,景中寓借花之深情,以對句出之,更是加倍寫法,而又密不漏風,情深語細。

名師輔導

環(huán)球網(wǎng)校

建工網(wǎng)校

會計網(wǎng)校

新東方

醫(yī)學教育

中小學學歷

名師輔導

環(huán)球網(wǎng)校

建工網(wǎng)校

會計網(wǎng)校

新東方

醫(yī)學教育

中小學學歷