免費試聽

免費試聽

“上個月社區要回填一條溢流壩以備雨季,先前都是社區主任拍板決定推行,財會按規支取就行了,但目前還要步入信息平臺進行事前審批。”堰橋街道長馨社區財會王振華說。獲悉,惠山區在全市率先啟動鄉級財務管理變革中國會計社區,在堰橋街道推行以變革村財會管理模式、構建立體監督機制為重點的變革試點工作。堰橋街道對域內14個涉農社區的財會推行平行管理和異地指派,改變村財會在同村常年任職的“老習慣”,為財會設置一道“防腐網”。同時,統一施行網上初審對賬,針對資金、資產等定期巡查審計,讓鄉級財務整治更公開透明。獲悉,堰橋鄉級財務管理模式變革試點工作療效初顯,今年將在全區推開。

與王振華一樣,堰橋許多村財會都是在同村生活工作多年的“老人”,熟悉當地風土人情,便于舉行工作是優勢。不過,在例行紀檢督察中發覺不少漏洞:有的財會缺少現代財務管理知識,少數村、社區的收支匯票及原始財會收據不規范,并且對財務管理體制執行不到位……新體制規定,所有財會推行異地指派,不得在同村任職,任職滿3年再異地交流。“在環境變化與競爭中增加財會的專業水準,也避免冗員懶政的狀況出現。”街道縣委負責人說。

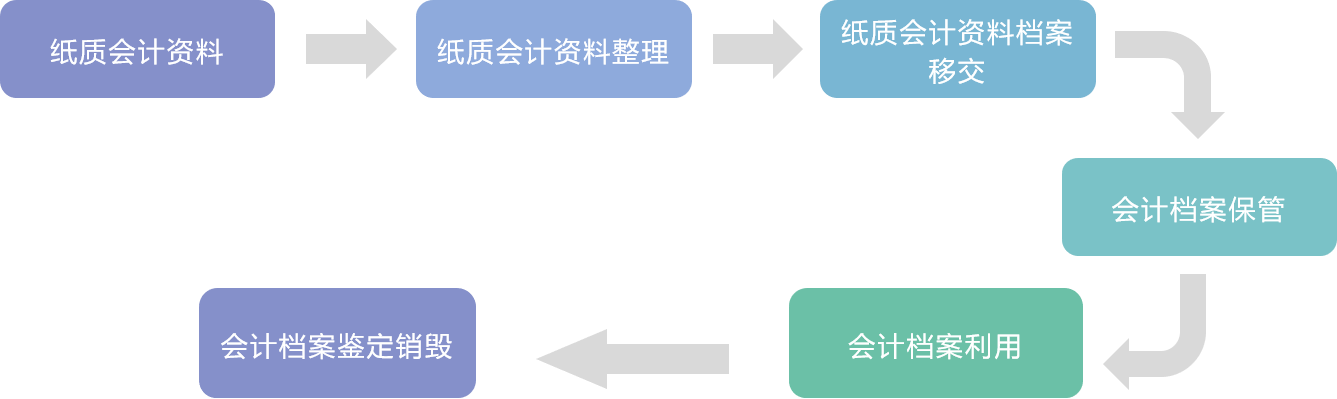

先前村里的財務管理,大到安裝工程建設,小到差旅費總額,村里通常先自行結報,上級財務部委再按照上報的票證進行初審監管。“等到發覺了問題中國會計社區,失誤已存在,新體制改變了這些情況。”惠山區委農委負責人介紹,現在每一筆稽核都須把相關單據、資料以圖片、數據方式上傳鄉級財務信息監管平臺,點對點實現財務報帳沖銷。“通過信息平臺的技術方式,提高資金使用的審批層級,實現鄉級資金使用事前、事中、事后的全程跟蹤監管。”

堰橋變革試點還推行“一戶雙模”非現金支付機制,“一戶”是指每位村只好開辦一個基本存款帳戶,除農地補償費專門帳戶外,不得開辦其他帳戶。“雙卡”則是指惠民卡和黨務卡,后者主要面向群眾成本開支,現已全部改為匯款支付。村公務總額使用“村務卡”,正常報銷和辦公經費通過黨務卡對賬。新政施行后,劉倉社區需添置一批辦公用具,對方企業稱利薄,原本堅持現金對賬,交涉多次都沒簽署一致。“不到2億元,數額不算大,要不還像先前向社區寫個狀況報備再用現金支付?”社區財會時琴鳳跑回社區請示。社區明晰表示,現金支付易產生漏洞,最終還是通過黨務卡匯款對賬。

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷